本期全球前沿汽车技术动向如下,如需更具体的内容与分析解读,欢迎订购盖世汽车研究院《全球前瞻技术情报》。

Leagend发布AI热成像夜视系统

在能见度极低的夜晚或极端天气中,传统摄像头和人眼难以提供稳定的前方识别能力。为此,Leagend推出了TC810热成像夜视系统,将AI识别与红外成像技术融合,面向商用车队、乘用车及专用车辆,在黑夜、雾雨等环境下提供更强安全保障。

该系统内置256×192热成像传感器,通过AI超分辨率技术可输出等效1024×768图像质量,远距离识别200米内车辆、100米内行人。系统内嵌2TOPS算力AI处理器,自动识别前方目标并进行“红绿框”分级预警,结合6.25英寸独立IPS触控屏与环境警示灯,构建声光双重提醒机制。

盖世点评:热成像夜视系统的独立部署能力与AI识别机制,为提升低可见度环境下的行车安全提供了新的感知工具。

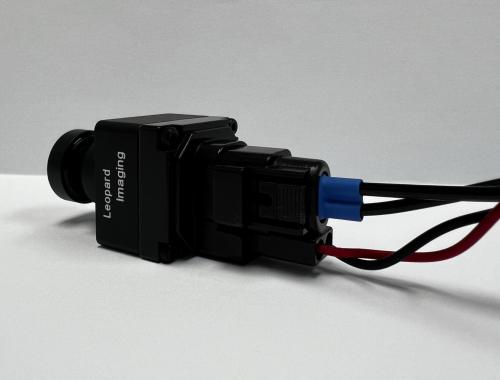

KD联手Leopard与康宁打造10Gbps级光学车载视觉系统

为打破传统铜缆摄像头带宽限制,KD、Leopard Imaging和康宁合作推出了基于IEEE 802.3cz标准的光纤摄像头系统。其核心是KD7251光收发器,首次成功应用于Leopard LI-VENUS-ISX031摄像头中,可实现10Gbps高速、长达40米的稳定传输,同时摆脱电磁干扰(EMC)难题。

这款小巧的摄像头重量仅为162克。它搭载索尼对角线7.45毫米(1/2.42英寸)CMOS图像传感器ISX031,可用于环视系统。结合康宁的电缆和连接器系统,可以更好地进入诸如后视镜内部等复杂位置。

盖世点评:光纤视觉系统在车载场景的应用,有助于突破带宽瓶颈,优化图像传输稳定性和布局灵活性。

日产发布第三代e-POWER系统

日产在欧洲发布第三代e-POWER系统,并率先搭载于新款逍客车型,强调无需充电也能享受电动驾驶体验。新系统集成电动机、发电机、逆变器、减速器与增速器于五合一模块,动力更强、能效更高、噪音更低,在WLTP工况下油耗仅4.5L/100km,续航达1200公里。

e-POWER与传统混动系统不同,发动机仅发电,车辆始终由电机驱动,实现电动车级别的响应和平顺感。全新动力单元采用日产独家STARC燃烧理念,热效率提升至42%,配合新型涡轮和NVH优化,在城市和高速路段均能保持安静顺滑。e-POWER未来将拓展至北美、日本市场,并有望在2026年前推向更多车型。

盖世点评:日产第三代e-POWER系统在保持电驱动体验的同时改善油耗和噪音表现,为混动市场带来更多可选技术路径。

村田推出全球最小电容器10μF/50V MLCC

随着ADAS与自动驾驶芯片集成度升高,印制电路板(PCB)空间愈发紧张。村田最新发布的GCM21BE71H106KE02电容器(MLCC),采用0805封装(2.0×1.25mm),却在微型尺寸内实现10μF/50V参数,为全球首创。

新款MLCC采用新陶瓷材料和薄膜技术,相比上一代4.7μF产品容量翻倍,较传统1206尺寸电容节省53%空间。其专为12V车载电源设计,可替代多个小电容,简化PCB布线,降低故障率,适用于电子控制单元(ECU)、域控主板、激光雷达控制器等空间敏感区域。

盖世点评:小型高容量电容的发布反映出整车电子集成对元器件微型化与高密度性能的双重需求。

中英联合研究团队开发出新型阴极材料具有快充+长寿命双重潜力

中英联合研究团队开发出一种新型锂铁氯化物(Li1.3Fe1.2Cl4)材料,具备快充能力、高能量密度与“自愈”特性。在15分钟快充模式下,该材料循环3000次后仍保有90%容量,寿命水平是磷酸铁锂的两倍。

该材料采用独特d8晶体结构,充放电中伴随8%体积膨胀和三次晶相转变,实现由脆性向延性的结构变化,从而实现“自动修复”裂纹。且其合成工艺仅需200℃低温热处理,具备低成本、高适配、环保等多重优势。

未来,该材料不仅可用于经济型电动车快充电池,也适合开发百万公里级别的商用车电池系统。

盖世点评:具备结构恢复能力的新型阴极材料为提升快充电池的循环寿命与稳定性提供了潜在解决思路。

Microchip联合日本产业链,打造开放标准摄像头系统

Microchip携手日本电子元件商Nippon Chemi-Con与软硬件平台NetVision,共同推出首个基于ASA-ML标准的开放式车载摄像头开发生态,旨在打破车企对专有协议的依赖,推动多厂商视觉模组的灵活接入。

ASA-ML标准允许不同厂商共同开发、共享一套摄像头架构,类似于USB之于消费电子的作用。此举不仅降低开发成本,还将提升车载摄像头的可定制性,特别适用于搭载多目视觉系统的L2+/L3级自动驾驶车型。

这项合作计划率先在日本市场落地,并有望扩展至北美、欧洲,形成一个“通用型视觉模块”生态,加快自动驾驶核心感知部件的标准化进程。

盖世点评:基于开放标准的视觉平台有助于缓解系统封闭与重复开发问题,推动车载摄像头生态的模块化发展。

Nota AI联合瑞萨推出高帧率DMS方案

边缘AI公司Nota AI基于瑞萨最新RA8P1 MCU,打造出一款轻量化、高帧率的驾驶员监控系统(DMS),可在低功耗芯片上实现50FPS视频识别,覆盖打哈欠、闭眼、分心等多种驾驶行为。

不同于传统DMS需要独立计算单元或高成本AI芯片,这套方案主打“够用、好用、易部署”。其低功耗特性使其特别适合中低端车型或成本敏感场景,也让大规模量产更具现实可能。

盖世点评:将DMS系统部署至低功耗MCU平台,有助于在成本受限车型中推广安全监控功能,提升系统普及率。

Taoglas发布18合1多模天线

在车联网日益复杂的时代,车辆通信系统常常面临“接口太多,空间不够”的挑战。为此,通信模组厂商Taoglas推出Patriot Pro车顶天线平台,将18种通信功能集成在一个模组中,包括5G、GNSS、Wi-Fi、蓝牙及紧急呼叫等。

这款天线采用低外形设计,可灵活安装于乘用车、商用车或应急车辆顶端。其即插即用、可定制性强的特点,使其特别适用于车队管理、Robotaxi、自动驾驶测试车等高需求场景。

此外,该平台也支持未来OTA升级和远程调试,减少运维成本。随着多模连接成为智能车标配,Taoglas此类“合一方案”将变得越来越重要。

盖世点评:集成化车载天线产品简化了通信系统部署流程,有望提升车辆在多协议环境下的连接效率。

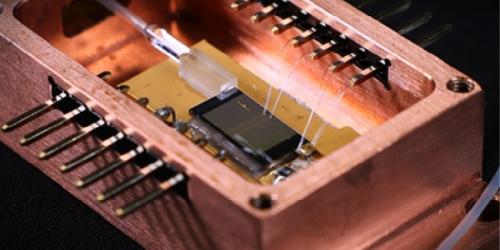

EPFL与NTNU打造小型高效激光器,提升车载探测能力

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)与挪威科技大学(NTNU)联合开发出一款可调谐的新型微型激光器,体积仅4厘米,却具备高精度、低成本和易操作三大优势。该产品特别适用于自动驾驶激光雷达、空气质量检测和车内安全感知等场景。

新激光器通过平稳的调频机制可探测如氰化氢等微量气体,适合用于复杂城市环境下的环境感知与行车安全增强。未来,团队计划将其应用于车辆尾气识别、智能交通设施监测等更广泛领域。

盖世点评:微型激光器的小型化设计与可调特性,为环境探测与自动驾驶感知应用提供了新的集成选择。

采埃孚发布AI温控系统TempAI

电机过热,一直是制约电驱效率提升的难题。采埃孚推出的TempAI系统,基于AI模型实时预测电机温度走势,从而智能调节控制策略。无需额外传感器,就可将电机输出提升6%,同时降低能耗18%。

该系统已集成至采埃孚第四代800V电驱平台中,具备全周期预测、极端温控干预等能力。更关键的是,TempAI还可协助研发工程师提前评估热负载与散热设计,大幅缩短开发周期。

盖世点评:AI预测模型嵌入热管理系统,有望在提高电驱效率的同时,优化整车热控制策略与能耗表现。

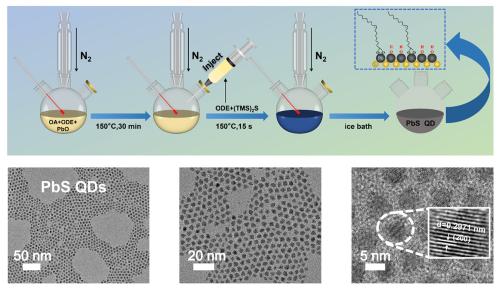

福州大学研发仿生视觉传感器

面对隧道进出、高反差光线等复杂场景下传统摄像头反应迟缓的问题,福州大学团队开发出一种模仿人眼适应机制的仿生视觉传感器。该器件由量子点与氧化锌构成的异质结构成,能在约40秒内完成光照自动适应,远快于人眼的3~5分钟调节过程。

更重要的是,该传感器在前端即具备预处理能力,能够剔除冗余背景信息,减轻后端算法负担。这类结构轻量、能耗低,适合部署于自动驾驶车辆的感知层前端,尤其适配城市道路、地道、隧道等场景的感知盲区补足。

未来,该类仿生视觉器件可能成为下一代多模态感知系统中的关键模块。

盖世点评:视觉传感正朝着更快适应、更轻负载的方向演进,有助于解决当前暗光环境下自动驾驶安全感知不稳定的问题。

Wevo发布新型灌封材料

材料企业Wevo发布三款新型超软导热硅胶类材料,主打高导热性与抗冲击性能的平衡,适用于电控、电感、电驱等关键部件的灌封应用。

新材料具有更好的柔韧性,适配复杂几何形状组件的填充需要,同时具备较强的防水防尘与绝缘能力,支持设备在-40°C至150°C环境下稳定运行。部分型号导热系数达1.5 W/m*K以上,已通过汽车级可靠性测试。

随着电动化与智能化深度融合,该类新材料将在整车热管理系统设计中扮演更重要角色。

盖世点评:散热材料的更新升级反映了汽车电子向高功率密集化持续推进的趋势,材料层创新正在成为系统性能优化的基础。

名古屋大学研究发现100Hz声波可缓解电动车晕车感

名古屋大学发布研究成果称,通过播放1分钟100Hz声波,可显著缓解乘坐电动汽车时常见的晕车症状。这项研究对一组受试者进行实验,并结合脑电波与生理信号监测,发现声波对人体平衡系统具有短期调节效果。

相较传统的物理干预或药物缓解方式,该方法成本低、侵入性小,适合集成至车载信息娱乐系统或健康监测座舱模块中。研究团队计划进一步测试不同音频组合对不同人群的效果,并探索与座舱AI系统联动的可行性。

盖世点评:从用户体验角度出发,这类研究为电动化带来的“晕车副作用”提供了新的缓解路径,但实际落地仍需跨学科验证与工程集成。

江南大学研发AI电机预警系统,提升电驱系统安全冗余

江南大学开发出一种结合扩展状态观测器(ESO)与卷积神经网络(CNN)的智能诊断方法,可实现对五相永磁同步电机(PMSM)匝间短路故障的早期识别与严重程度分级。

该方法基于采集电机端电压与电流信号,通过模型残差检测与深度学习识别结合,首次实现了从正常状态到不同等级短路的自动判别,准确率达95%以上。该成果对电动汽车核心电驱部件的运行监控具有参考价值。

当前,该方法处于实验验证阶段,后续若能与整车控制系统集成,将有望构建更具弹性的电驱系统安全体系。

盖世点评:电驱系统的智能监测与分级预警是提升整车运行可靠性的重要方向,但大规模落地仍面临数据采集标准化与硬件适配问题。

日本研究人员从弹跳球获得灵感,破解软体机器人跳跃难题

日本庆应义塾大学(Keio University)和大阪大学(The University of Osaka)研究团队近期在《Advanced Robotics Research》期刊上发布研究,展示了一个通过弹跳球原理优化软体机器人跳跃性能的物理模型。团队通过观察儿童弹跳球的变形与接触模式,建立起预测软体机器人起跳高度的新公式,并通过传感器实验与数值仿真验证了其稳定性。

这项研究解决了软体机器人运动轨迹难以控制的问题,特别是在复杂地形或灾难现场等应用场景中,提高了软体机器人移动的可预测性。研究人员表示,通过更好地理解机器人与地面间的接触面积变化,未来可将此机制应用于轻量化搜救、侦查和特殊场景的自主机器人系统。

该项目强调了从单个构件理解机器人整体性能的重要性,有望推动软体机器人从“难控制”走向“可编程设计”。

盖世点评:仿生式动力建模为软体机器人设计打开思路,但真正落地仍需突破材料性能与控制系统的同步挑战。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信