中汽协数据显示,8月传统燃油车国内销量为90.2万辆,同比增长13.5%。这已是燃油车市场销量连续三个月保持增长。

难道,燃油车要“杀”回来了?

燃油车止跌了

回顾过去七年,燃油车在中国市场的地位发生了颠覆性变化。

2017年时,燃油车几乎占据乘用车市场的绝对主导,销量规模超2400万辆,贡献度达97%。反观新能源乘用车,同期年销量不到60万辆,渗透率不足3%,还未形成规模效应。彼时,电动化更多被视为长期规划,真正的竞争还没有到来。

在随后的几年中,燃油车依旧保持着庞大的体量。直到2020年,燃油车年销量依然维持在1900万辆上下,占据市场九成以上份额。

相比之下,新能源车虽然在逐年增长,但规模仍不大,年销量徘徊在百万辆左右,渗透率长期低于8%。那会,消费者对电动车的接受度有限,主要顾虑集中在续航里程、充电便利性以及残值稳定性上。

转机发生在2021年。这年,中国新能源乘用车销量突破300万辆,渗透率首次进入两位数,电动化浪潮由此开启。

从那以后,国内乘用车市场格局发生了根本性变化。2022年至2024年,新能源车销量保持两位数甚至更高的增速,渗透率一路攀升到接近50%,到去年销量规模已突破千万辆。

燃油车则在同一时期连续下滑,在国内市场2024年销量降至1155万辆,同比下降17.3%,市场份额跌至51%。关于燃油车“日薄西山”的观点不时被提出。

究其原因,是多重因素导致的。2020年9月,国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标,即40年减排近80%。新能源汽车成为产业政策的重点扶持对象。中央与地方在购车补贴、购置税减免、免费牌照等方面持续发力,为新能源车的发展创造了前所未有的机遇。这不仅刺激了需求,还加速了产业链成熟,间接压缩了燃油车的生存空间。

其次,新能源汽车技术的快速迭代是重要驱动力。电池能量密度提升、充电速度加快以及续航里程突破,使新能源车从早期“短腿”问题中摆脱出来。

譬如,早年新能源车纯电续航大多不足300公里,且虚标严重。如今主流车型续航已普遍超过500公里,大大增强了其实用性,缓解了续航焦虑。同时,补能基础设施加快铺开,提升了补能体验。

国家能源局最新数据显示,截至2025年6月底,我国电动汽车充电设施总数已达到1610万个,其中公共充电设施409.6万个,私人充电设施1200.4万个。充电设施县域覆盖率达到97%,乡镇覆盖率达到80%。

此外,新能源产品价格的持续下滑进一步加速了市场转移。新能源汽车的规模化生产降低了成本,比如中国锂电池组价格已降至94美元/千瓦时。目前,部分新能源车型进入10万元以下区间,直接与燃油车入门级产品竞争。相比之下,燃油车受油价波动和环保标准升级影响,性价比优势渐失。

叠加智能化配置不断下探,消费者逐渐从燃油车转向新能源。尤其是年轻群体更青睐环保和科技属性强的电动车。由此,新能源车销量迎来爆发式增长,渗透率在短短几年内实现跨越。

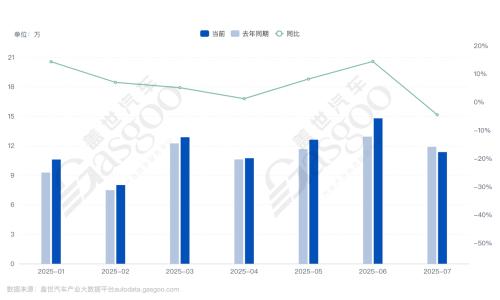

然而,进入2025年,国内乘用车市场格局却又有了细微变化,燃油车降幅收窄了。数据显示,今年1-8月,燃油乘用车国内销量达到714万辆,实现了1.1%的同比微增。这主要受益三季度销量的大幅回暖,6月、7月、8月燃油乘用车销量连续同比增长9.7%、9.5%和13.5%。

这意味着,燃油乘用车在经历多年下滑后,依然存在一定的市场韧性。

“以价换量”的短期波动

燃油乘用车市场的回暖,更大程度上是一种短期波动。从销量结构上看,增长主要得益于合资车企的集中发力。目前,合资品牌的新能源渗透率普遍低于10%,依旧是以油车为主。

过去两年,新能源车凭借降价和配置优势大举攻城略地,给合资车企带来了极大压力。合资车企市场份额从2020年的64%降至2024年的39%,年销量规模从1240万辆萎缩至去年的904万辆。

为了守住燃油车基本盘,合资品牌在2025年上半年明显加快了反攻节奏,不仅在产品端进行更新换代,还通过价格让利、金融政策支持等手段刺激需求。

在价格端,主流合资品牌在加大现款终端优惠力度的同时,提升新产品核心技术竞争力并同步调整定价策略,以期更好地与自主品牌竞争。比如,一汽大众推出的全新速腾L,起售价较老款降低约2万元,仅11.49万元。全新揽境上市时价格比预售价低3万元,并喊出了“直营价”的口号。

“以价换量”的策略短期内收到了立竿见影的效果。比如,上汽通用别克昂科威Plus最高优惠6万元后,推动其今年上半年销量同比增长200%,单月销量一度突破2万辆。丰田也是“一口价”战略的受益者,前7月在华销量同比增长9.9%至94万辆。

同时,为保障市场基本盘,大众、丰田等车企通过“油电同智”战略,也在尽力强化油车智能化水平。

如一汽大众与卓驭科技合作开发的IQ.Pilot驾驶辅助系统,针对燃油车特性进行了专门优化,解决了发动机控制精度、散热系统适配等工程难题,使燃油车在智能化体验上逐步接近电动车水平。全新速腾L目前是同级燃油车中唯一具备端到端高速NOA功能的车型。全新揽境也搭载了IQ.Pilot增强驾驶辅助系统。

奥迪刚上市不久的A5L起售价23.98万元,是首款基于奥迪全新PPC豪华燃油智能平台打造的产品,并同步升级了智能化功能。该车是首款搭载华为乾崑智驾技术的豪华燃油车,包括双激光雷达、6颗毫米波雷达、13个摄像头及12个超声波雷达等传感器,实现了城市及高速路段高阶驾驶辅助功能。

终端让利加大、定价趋同自主品牌以及智能化能力的增强,促使合资品牌油车竞争力大幅提升。德系和日系品牌中的头部企业更是成为拉动销量的主力军,带动了整体燃油车市场份额的回暖。

多家头部合资品牌的销量出现反弹。一汽大众在8月销量同比增长4.2%至13.6万辆;一汽丰田当月销量超7万辆,前8月同比增长11%;上汽通用前8月销量同比增长29.2%,达到33.1万辆;广汽丰田8月销量为6.6万辆,同比增长4.8%;上汽大众前8月累计销量为65.8万辆,降幅收窄至3%,占据乘用车市场4.4%的份额。

更具体的来看,2025年7月燃油车销量TOP10榜单中,合资车企占据7席。在轿车销量榜单中,轩逸、朗逸、速腾、帕萨特等传统燃油轿车依旧“能打”,1-7月累计销量均在10万辆以上。

其中,10万至15万元价格区间是燃油车最重要的支撑带。今年前8个月,这一细分领域的燃油车销量达到278万辆,占据传统燃油车整体销量的三分之一。

显然,即便新能源车在中高端市场攻势凌厉,燃油车在这一大众化价位段依然保持着稳定的消费群体。尤其是家庭刚需用户,他们对车辆的续航稳定性、加油便利性和保值率仍然有较强依赖,这也成为合资车企重点防守的主战场。

“智能化只能属于新能源车”刻板印象被逐步打破,这让燃油车在消费者心中重新获得了技术竞争力。通过“以价换量”和智能化升级,合资品牌现阶段迎来了短暂的“喘息”。

无法抵挡电动化洪流

其实,燃油车这轮回暖更像是防守反击下的阶段性修复。合资车企的反攻虽然短期稳住了燃油车的基本盘,却难以改变市场格局逐渐向电动化倾斜的大趋势。随着新能源车继续在价格和技术上加码,燃油车的压力无法得到根本缓解。

从当前的市场格局看,燃油车的核心腹地正在被新能源车快速蚕食。今年1-8月国内乘用车市场,燃油车在A00级、A级和C级三大细分市场销量出现了不同程度的下滑。尤其是A级车这一主流市场,同期销量下降3.8%至503万辆。唯有A0级和B级两大市场在终端让利加大、以旧换新等因素推动下,销量出现了微增。即便在销量有所反弹的三季度,燃油车依旧无法与新能源的两位数增速相比。

与之相对的是,新能源产品在各级别细分市场销量均出现不同程度的增长。增量主要来自A级和B级两大细分市场,前8月合计销量达到503万辆,增幅超两位数。

其中,比亚迪海鸥、吉利银河E5等车型,是新能源下探主流市场的代表,亦是增量的主要贡献者。今年前7月,比亚迪秦L累计销量为15.9万辆,已与日产轩逸持平;吉利银河E5上市仅一年,同期销量就已达9万辆。

对消费者而言,购车选择已经不再是“电动车是否能替代燃油车”的问题,而是“同样的预算下电动车更具性价比”的现实。

市场份额转移背后,政策导向是最重要的推手。在“3060”双碳目标指引下,汽车行业必须加速脱碳。各地陆续推出的限购、限行和新能源牌照优惠措施等,使得新能源车在购置环节占据天然优势,而燃油车则面临日益严格的排放要求和使用限制。在这种制度性力量的作用下,电动化趋势几乎不可逆转。

消费偏好的转变同样不可忽视。越来越多的年轻用户将汽车视作智能终端,强调科技感、互联体验和环保责任,而这正是新能源车的天然优势。两相对比,燃油车虽然在稳定性和长期养护上仍有优势,但在用户心智中的吸引力已显著下降。

更深层的原因在于技术路径的分化。动力电池能量密度提升与规模化制造推动新能源产品成本稳步下降。而800V/900V高压平台、超充网络和混动等技术的不断落地,则系统性地缓解了续航与补能焦虑。

更重要的是,电动化平台与智能化技术存在天然的兼容优势。集中式电子电气架构、大算力芯片、传感器融合等技术,不仅为辅助驾驶和智能座舱提供了底层支持,更与人工智能、车路协同、飞行汽车、具身智能等新兴领域形成深度耦合。这种通用性与延展性,进一步强化了电动车作为“下一代智能终端”的定位,也为其持续迭代和市场扩张注入强劲动力。

在此背景下,燃油车虽然通过“以价换量”和配置升级暂时稳住销量,但仍难以回避其结构性短板——即在智能化响应速度、数据闭环能力及能源利用效率方面与电动平台的代差。

正如业内人士所指出的,真正制约燃油车智能化的并非单一技术,而是其分布式电子电气架构难以支持高带宽数据传输与整车OTA升级。即便部分车企通过合作研发突破工程瓶颈,但其开发周期长、成本高,且整体体验仍难以与原生电动平台媲美。

因此,燃油车近期的销量反弹,应被理解为传统制造体系与市场策略在转型压力下的应激成功,而非竞争格局的逆转。路线之争的天平,已坚定地向电动化倾斜。

内燃机的未来在哪?

那么,内燃机的未来究竟在哪?

从趋势来看,传统意义上的纯燃油车正在退出历史舞台。2025年以来,日产GT-R、福特福克斯、马自达6、奔驰A级等一批经典车型相继宣布停产,仿佛上演“诸神黄昏”。这背后既有严苛排放标准和销量下滑的现实压力,也有车企战略转向电动化的主动选择。不过,这并不意味着内燃机技术的终结。

业内越来越多的共识是:纯油内燃机将逐步消亡,但内燃机将在新的技术体系中重生。

工信部副司长郭守刚曾明确表示,“在大力发展新能源汽车的同时,也要同步推进内燃机技术的发展。”这一政策导向表明,虽然燃油车面临发展压力,但内燃机技术仍将持续进步并获得政策支持。换句话说,未来的汽车仍会有内燃机作为动力的一部分,与电驱系统共同支撑产业转型。

据《内燃机产业高质量发展规划(2021-2035)》,到2035年,乘用车汽油内燃机的有效热效率目标将达到55%-57%,远高于当前水平。目前,主流车企内燃机实际热效率已可达到42%-43%。

同济大学汽车学院教授韩志玉预判,“到2030年,中国市场60%的新车仍需内燃机。”纯电动车仅占据40%的市场份额,拥有内燃机的插混和混动产品合计占据60%份额。

从技术发展趋势来看,混合动力正在成为内燃机延续的主要形式。由于在混动系统中,内燃机无需单独覆盖所有工况,其运行范围大幅收窄,扭矩需求降低,使得发动机结构可以显著简化。同时,专门为混动系统优化的内燃机可以始终工作在高效区间,热效率得到大幅提升。

丰田THS、本田i-MMD、比亚迪DM、长城DHT等技术方案的普及,让内燃机在混动体系中与电机协同,避免了低效工况下的能量浪费,整体油耗水平显著降低。

2024年以来,混动在10万至20万元区间市场份额提升近10个百分点,成为消费者在追求低油耗与可靠续航之间的折中选择。

长远来看,内燃机技术重生和热效率提升的核心在于燃料变革。面对日益严格的排放法规和碳中和要求,内燃机正在从依赖石油燃料转向甲醇、氢气和合成燃料等碳燃料。韩志玉表示,绿色氢气和甲醇是碳中和的理想燃料,内燃机改用这些燃料,能大幅减排。这种转变不仅解决了排放问题,更带来了内燃机设计理念变化。

中国企业已经在这一领域取得实质性突破。吉利实验室研发的热效率高达48.15%的清洁能源发动机,能够兼容汽油与甲醇双燃料,即使在零下40℃的极端环境下也能正常启动。该技术名为“雷神醇氢EF”,将于2025年四季度量产,应用于全新轿车和SUV车型,每公里醇耗费用低至0.2元。

比亚迪则在仰望U7PHEV版中,首次搭载了自主研发的水平对置发动机,在润滑与散热结构上实现创新,确保高性能与低油耗并存。东风集团也在氢能内燃机技术上取得突破,其氨柴内燃机热效率已达48%,并逐步进入商业化示范阶段。

从全球视角来看,内燃机研发的持续也符合趋势。目前,奔驰、宝马等多家跨国车企在放缓电动化转型的同时,重启内燃机技术的研发。奥迪首席执行官高德诺称,奥迪将不再设定明确的内燃机终止时间表。梅赛德斯奔驰董事长康林松也表示,公司决定延长内燃机车型销售时间。

由此来看,“燃油车与电动车并非简单的替代关系”这个观点不再是一句空话。很长一段时间内,纯电动和内燃机或将呈现共存互补的格局。

对于车企而言,在当前的行业变革期,需采取务实灵活的市场战略。一方面通过“油电同智”、价格优化与金融政策等措施稳固燃油车基盘,保障现金流与利润;另一方面加速电动化转型,推进混动技术与清洁燃料内燃机的研发与应用。最终实现零碳目标。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信