对大多数人而言,“提新车”是值得期待的生活节点——选车、议价、付款,每一步都承载着对出行便利的向往。但突然面对人去楼空的4S店,车就变成一场噩梦。

事件起末,付款就消失?

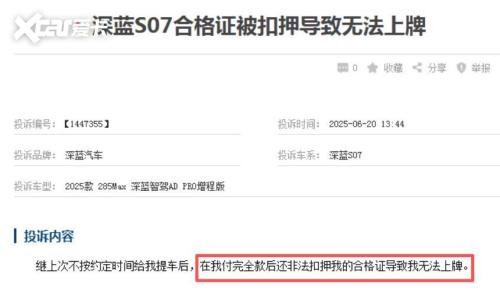

“交款当天还在试驾,三天后展厅只剩空招牌。”车主丁先生的遭遇极具代表性。今年10月份在淮北深蓝4S店订车交完2万余元首付、办完10万元贷款,银行放款后,销售却突然改口:车辆合格证押在第三方,无法提车上牌。通过报警维权,丁先生仅拿到新车和临牌,合格证始终杳无音信。更令人难以置信的是后面再去就发现门店已人去楼空,展车连夜被转移,而自己的新车因无合格证无法上牌,沦为“黑户车”。

类似的事件不止一起,在任先生身上也同样发生。他定车后到店交13万全款时,销售以“店铺装修”、“车辆合格证还押在第三方”等理由拖延交付直至门店关门、老板失联,任先生仍未收到车辆。

为此多次连线深蓝全国客服中心,询问门店经营状态、解决方案及损失承担问题,但得到的回应却让人啼笑皆非。直至11月,深蓝客服仍在“正常营业”与“门店异常”间反复改口,区域负责人回应仅称“厂家也是受害者”、“情况不太乐观”未提半句解决方案。

乱象丛生:三重压力下的风险传导链

1.经销商的“融资游戏”

近些年受到竞争以及市场环境的影响,类似上文深蓝车主的遭遇其实并不少见。经销商将车辆合格证抵押融资,甚至通过“一证多押”放大融资杠杆,在资金链断裂后“跑路”。其实合格证质押本是汽车销售行业常见的资金周转方式,多数车企均有风险兜底机制和相关要求,但深蓝的管控似乎并不奏效,据了解涉事门店的保证金低于行业水平,且未进行合理资金管理。而当车主寻求总部帮助时得到的却是深蓝的“厂家也是受害者”、“情况不太乐观”未提半句解决方案。

在全国汽车库存高压下(数据显示,全国汽车库存总量已达328万辆,以每辆车15万元计算占用资金超4920亿元),经销商为完成厂商每月进货任务,只能靠质押合格证贷款进货,一旦销量不及预期(2025年上半年深蓝交付月均仅2.3万辆,不足任务的30%),资金链断裂便只剩“跑路”一条。

2.厂家决策导致的“带病扩张”

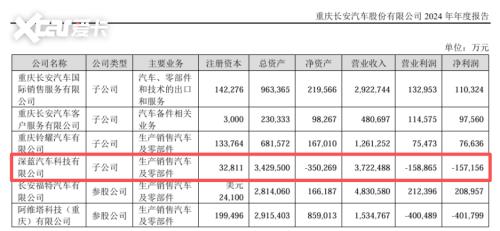

深蓝的渠道失控,源于其经营数据的“双重焦虑”。从去年数据来看,2024年全年,深蓝汽车交付量超过24万辆,相较于2023年的13.48万辆几乎翻番,但未实现28万辆的年度目标,全年亏损达15.72亿元。2025年定下全球销量50万辆的目标,但前8个月深蓝仅完成了之前目标的40%,不到20万辆。即便后期将目标下调到36万辆,后4个月也要突击完成之前半年多的销量……

深蓝为完成销量选择“疯狂拓店模式”。2024年深蓝汽车已在全国291个城市建成订单中心908家,交付中心363个,维保中心570家。拓店速度和门店数量超越多家车厂。与之配套的是审核“放水”,据相关人士透露,为快速扩张规模,部分地区加盟门槛降低,审核时间缩短、相关销售人员培训较少。这种“重数量,轻质量”的扩张,为经销商乱象埋下隐患。

3.新能源行业的“扩张陷阱”

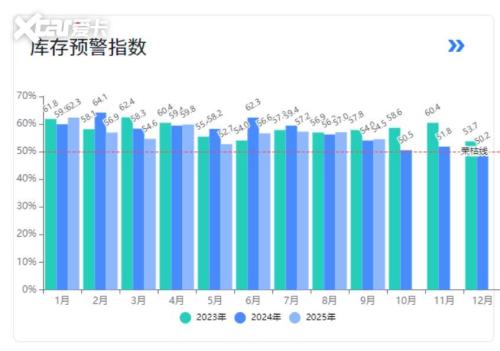

在新能源车企抢占市场份额的竞赛中,各大车企手段频出。新势力通过直营订单生产制来提前锁定用户,而深蓝等车企普遍采用“重经销、轻直营”模式,将库存压力与资金风险转嫁经销商。据《2025年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告》显示,今年上半年国内汽车经销商的亏损比例高达52.6%,不少4S店陷入“卖一台亏一台”的恶性循环,库存预警指数连续多月高于50%荣枯线,超过半数经销商面临销售不及预期的压力。合资品牌与自主品牌的库存系数更是环比上升。其中自主品牌库存系数为1.32,环比上升1.5%。

当行业库存高压遇上车企销量冲刺,此时经销商成为“夹心层”:一方面要承担高额库存资金成本,另一方面要应对厂家的进货任务与返利扣除,最终只能通过违规质押、挪用购车款缓解压力,风险却全部转嫁给消费者。

破局之问:深蓝汽车、消费者怎么办?

1.埋藏在深蓝汽车里的问题

其实从行业底层逻辑出发,销售环节的利润空间收窄,资金流通减慢受阻是渠道承压的核心原因。简单来说就是经销商的真实成交价低于进货价,靠厂家返利弥补差额。中国汽车流通协会调查显示,74.4%经销商存在不同程度的价格倒挂,而形成价格倒挂的原因则主要来源于主机厂的销量目标。为完成阶段性销量目标,主机厂家往往通过月购目标、任务激励等方式向经销商传导压力,经销商为实现资金流转,不得不采取降价促销的策略,进而导致利润下滑。深蓝汽车近三年销量目标均未达到预期,成立以来一直处于亏损状态,净资产为-35.03亿元,资产负债率高达110.2%。虽然2024年亏损幅度收窄,但仍未实现盈利,且2025年9月重新任命CEO,未来发展是否能摆脱销售环节的盈利困难,则需要更加关注品牌的战略规划,否者依旧会陷入类似事件的泥沼中。

2.消费者面对的自我防护指南

业内律师建议:在购车时一定谨慎核实门店资质与资金安全,货比三家也更为重要。付款前务必现场核验合格证并留存车架号照片,通过“国家企业信用信息公示系统”排查经销商经营异常记录,付款时确认收款账户与营业执照一致。若遇门店失联,立即启动“投诉+财产保全”双重维权。

编辑点评:

深蓝渠道暴雷绝非偶然,而是新能源行业“速度优先于质量”发展模式的必然阵痛。当车企将经销商数量等同于市场渗透率,将销量数据凌驾于消费者权益之上,再亮眼的增长曲线也终将因信任崩塌而断裂。此刻深蓝需要的不是“受害者”说辞,而是拿出真金白银的兜底方案——这不仅是对多位车主的交代,更是对整个新能源行业的救赎。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信