工信部等三部门联合发布的2026—2027年新能源汽车购置税减免新政,既是一剂延续行业信心的“强心剂”,更是一场陡然升高技术门槛的“跨栏赛”。当政策的“考试大纲”悄然改变——纯电能耗限值进一步收紧、插混纯电续航要求大幅提升、整备质量也被纳入严格约束。那些仍停留在“堆电池”、“低效混动”阶段的车型,即将在红利退潮后“裸泳”现形。

是厚积薄发凭借技术累积成功跨越新栏,还是别出心裁的另谋他路?在这场围绕能效、续航与成本等的全面博弈中,窗口期已不足三个月,早已“杀红眼”的车企正面迎来大考。有的凭借电驱效率、轻量化材料等硬技术筑牢护城河,还有的借助品牌生态、用户运营等软优势实现差异化突破。这场来自政策的考题,更是一次关乎生死存亡的产业抉择。

政策转向:从“有无”到“优劣”的精准迭代

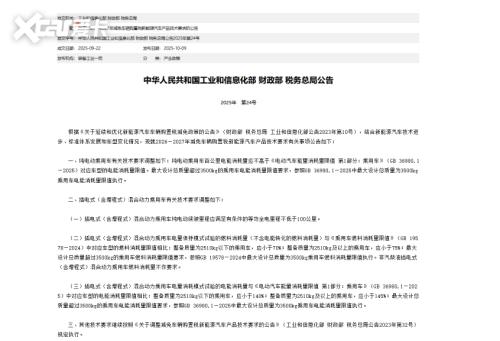

政策明确延续2026—2027年新能源汽车购置税减免的框架,继续为市场注入消费信心,但更值得注意的是减免门槛的变化。新政以技术指标为“尺”,全面抬升准入条件,具体变化体现在三个维度。

变化一:能效之“紧箍咒”。对纯电动乘用车,新政在整备质量和电耗水平方面做出了更为精准的要求。整备质量拐点由最初的750kg、2510kg调整为1090kg、2710kg。同时,该标准根据车辆的整备质量,将三排以下座椅且非全轮驱动的纯电车分为三个区间。

最后公告中还明确,最大设计总质量超过3500kg的乘用车电能消耗限制要求,参照原有规定中的整备质量标准执行,即为19.1kWh/100km。

这意味着类似某品牌以昆虫名字命名的251km版本纯电车工信部电耗10.7kWh/100km,超出限值必须通过优化电池效率、减轻车身重量避免失去购置税减免资格。而在“存量厮杀”的新能源汽车市场中,这种问题让车企不得不在政策与成本之间进行权衡。

变化二:混动之“价值回归”。这是本次调整中变化最大、也是最意味深长的部分,直指当前市场上部分“亏电油耗高”、“纯电续航短”的“伪混动”车型。首先,混动车型的纯电续航门槛提高:要求“有条件的等效全电里程不低于100公里”,确保插混车型在日常使用中能够真正作为电动车使用。其次就是对电耗油耗要求大幅收紧:新政要求电量保持模式下的燃料消耗量需低于传统燃油车限值的70%(<2510kg)或75%(≥2510kg)。电量消耗模式下的电能消耗量限值是纯电限值的140%(<2510kg)或145%(≥2510kg)。该指标的调整或将影响包括长城、长安等品牌旗下多款畅销低端插混车型。

变化三:重量级车型的“平等约束”。新政明确,超过3500kg的乘用车(如大型SUV、MPV)需参照3500kg限值执行,防止企业通过增加车重降低能耗指标以获取政策红利。这一条款直接针对部分高端新能源车型利用“政策漏洞”,推动行业回归理性竞争。

从相对复杂的调整细节中,不难观察出新政提高了享受减免优惠的车型所应符合的技术指标,政策从“扩量”转向“提质”。此次政策的调整结合行业发展现状,针对行业“坐享”政策红利,不图进取,只是盲目的堆电池卷续航而没有提升技术的企业做出了明确限制。可以预见之后的“小肚量”(电池容量小)或是“大块头”(能耗高)将不再受青睐。

而插混车型同样避免了满电、馈电下油耗严重偏离的倾向,杜绝再将新能源当油车开。要求电量保持,提升车企对传动系统效率的关注和对电池技术的重视。乘联分会秘书长崔东树分析表示:“此次调整是为适应新能源汽车续航快速提升,发动机增程技术进步,确保政策与技术发展同步。同时,通过提高技术门槛,引导企业加大研发投入,淘汰落后产品,推动产业从规模扩张转向高质量发展,稳定企业对政策的长期预期。”

在节能减排、碳达峰碳中和的大政方针下通过减免门槛升级,是促进车企调整产品线,优化车型配置有效手段。更是通过历次调整勾勒出扶植政策的退坡路线图,为车企规划长期战略提供新的政策锚点。也筛选出真正具备技术实力的玩家。

车企破局:技术是“敲门砖”,品牌与渠道才是“护城河”

政策红利的博弈早其实早已拉开序幕,此前一个月上新七八十款车的盛况,正是车企抢在新政落地前的“清库存、冲销量”。而技术门槛的提升,2026年销量断崖下滑的风险,则考验着车企对政策与市场关系的微操能力。

技术派以硬实力筑牢根基。比亚迪在电驱效率上持续突破,第五代DM系统的EHS电混系统工况效率提升至超90%;吉利、奇瑞等品牌纷纷推出热效率超过45%的混动专用发动机,实现了能耗与性能的平衡;宁德时代推动神行电池技术普及,为二线品牌提供达标的可能。这些技术创新不仅满足政策要求,更切实提升了产品竞争力。

但另一方面,有技术就一定卖得好吗?品牌塑造成为突围关键。蔚来通过用户社群运营构建品牌忠诚度,其换电模式更借“可拆分电池计税”的政策红利,既降低了用户购车门槛,又贴合了能效合规要求,形成独特竞争优势;理想汽车深耕家庭用户需求,L9的6座布局与长续航设计精准击中“满足通勤+周末游”的核心需求,让“技术达标”变成“用户刚需”;小米则靠跨界流量打开市场,上市初期便实现销量破万,把“技术参数”转化为“粉丝认可”。这些案例证明,技术优势需通过精准定位用户实现品牌价值传递才能转化为市场竞争力。想要在“僧多粥少”的红海拼杀品牌塑造必不可缺。

而渠道变革则是让技术价值转化成用户的“可感体验”。多数车企已在调整渠道策略:商场体验店让用户近距离接触车型,城市直营店提供专业讲解,直播间则用“实测续航、油耗对比”等场景化内容,把“电驱效率、轻量化技术”这些抽象指标,转化为“冬天续航掉得少、开着比油车省”的直观认知。再通过官方售后强化服务体验,让“技术合规”的产品,通过口碑传播实现销量转化实现“技术+用户运营”的双重护城河。

窗口期里的“淘汰赛”,最终拼的是“落地能力”

2026-2027年新能源汽车购置税新政的核心,从来不是“为难车企”,而是用政策杠杆推动产业从“野蛮生长”转向“精耕细作”--淘汰靠政策漏洞生存的低效产能,倒逼企业把精力放在真正的技术创新、用户价值上。

对车企而言,接下来不足三个月的窗口期,更是“补短板、建能力”的冲刺期:能快速将技术达标并进一步转化为用户认可,靠品牌定位找到差异化赛道,通过渠道让用户感知到技术价值的企业,才能在淘汰赛中站稳脚跟。而那些仍想靠“低端凑数”、“钻政策空子”的企业,大概率会被政策和市场双重抛弃。

长远看,这场调整终会让新能源汽车市场更健康。消费者能买到更高效、更可靠的产品,车企能在竞争中沉淀真正的核心能力,整个产业也会从“拼规模”转向“拼质量”。毕竟,新能源汽车的未来,从来不是靠政策“喂大”,而是靠产品“赢”出来的。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信