无论是小米汽车还是小米科技创始人&CEO雷军,在今年都经历风评“过山车”般转变。就在2个月前,大家还为小米SU7严重的产能“缺口”担忧,雷军也第一个亮相“代表通道”,成为民营经济的“牌面”。但近期,小米汽车因质量问题频繁陷入争议。

有多名小米SU7车主反映车辆大灯与翼子板接缝处存在鼓包、翘边现象,按压时出现明显起伏,影响外观整体性。“汽扯扒谈”也随机看了一些小米SU7车型,发现这样的现象确实会出现。就在不久前中国汽车质量网发布的《2025年第一季度新能源中大型及大型车质量排行(纯电车型)》中,小米SU7排名垫底。

尽管有消息称主要原因是小米交车时间过长导致,但是小米官方未直接回应排名争议。而这一结果与小米此前宣称的“质量引以为傲”形成鲜明对比。结合此前“断轴门”事件和高速碰撞爆燃事故,以及SU7 Ultra引发的“马力限制”与“碳纤维双风道前舱盖功能”争议,这一系列事件引发公众对小米汽车的信任正面临严峻考验。

欠缺经验还是行业“双标”?

近期,多名小米SU7车主指出车辆大灯与翼子板接缝处存在鼓包翘边,按压时起伏明显。浙江省消保委汽车专家对此分析称,翼子板尺寸设计偏大导致热胀冷缩后出现缝隙,属于“设计制造经验不足”的典型问题。更直言自己处理汽车问题12年,从未在原厂车上见过此类问题,这一表态将矛头直指小米的造车基本功。

小米汽车也于近日表示,可致电小米汽车官方热线或通过小米汽车App进行服务预约,将提供免费的上门取送车和修复服务,时间约1小时内。但小米汽车特意强调“极小范围”的小米SU7出现相关故障,还是让人感觉到有些“掩饰”。

而对于SU7 Ultra碳纤维双风道前舱盖功能,在小米汽车进行致歉并同意更换和积分赔偿之后,也并没有获得用户认可,现在要求退订、退车,甚至要求退一赔三的声音越来越多。那么是否存在消费者或者网友,对于小米汽车要求更“苛刻”呢?单从翘边这个事件来看,小米SU7的问题集中在装配工艺和设计细节,而非核心三电系统或安全性能,似乎确实不是什么“大问题”。但作为定位中高端车型,消费者对“缝隙”问题的敏感,反映的是市场对小米汽车不成熟的担心。或许对于跨界造车者,消费者有更大的风险承受“新人税”,但消费者不会因小米是科技巨头而降低对汽车品质的预期,反而会以更高标准审视其产品。

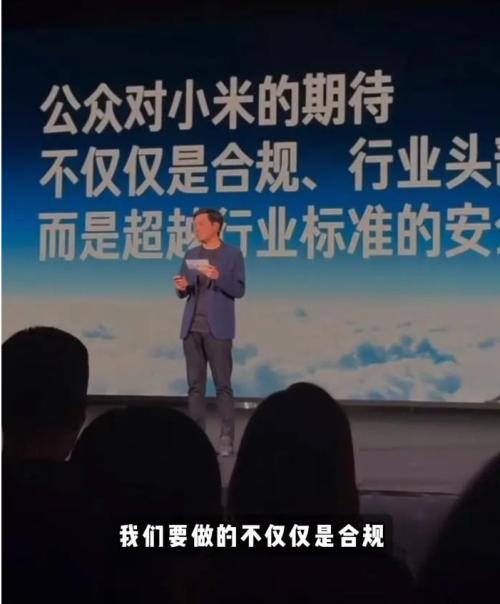

面对舆论压力,雷军在内部演讲中罕见袒露脆弱:“这场事故让我们意识到公众的期待远超想象。”他将问题归因于公众对小米“行业领导者”的定位期待,而非具体技术缺陷,并誓言将安全标准提升至“超越行业水平”。与此同时,他高调宣布自研芯片“玄戒O1”即将发布,有将舆论焦点转向技术突破之嫌。演讲回避了具体质量问题的解决方案和前期夸张宣传,也并未体现出歉意。

信任崩塌还是理性追责?

当前车主的核心诉求并非否定小米汽车整体,而是要求对已知缺陷进行系统性修复以及带来的相关赔偿。但从舆论发酵路径看,社交媒体将个案问题扩大为品牌信任危机,反映出消费者对跨界造车企业的复杂心态:既期待“鲇鱼效应”打破传统车企垄断,又对缺乏制造积淀的科技公司心存疑虑。

对此,理性的态度应是区分“个案瑕疵”与“系统性风险”。“翘边”问题虽未涉及安全性能,厂商通过召回或工艺改进即可化解;但若质量问题持续累积且回应滞后,则可能演变为品牌信任的致命伤。消费者有权追责,但也确实不必将单一问题过度标签化。即将上市的小米YU7无疑将承受此次风波的压力。历史经验表明,汽车行业的口碑具有极强延续性。若小米不能迅速解决SU7的质量争议,YU7难免被贴上“未经验证”的标签。数据显示,小米汽车已经连续三个月,环比销量下滑。同时也有调研数据显示,小米汽车新增订单量也出现超过50%环比下滑。

虽然小米汽车回应是正常波动,但是缺乏信任,将对小米YU7的市场前景带来直接影响,起码会带来更多消费者采取观望形式。而如果YU7再出现普遍性问题,对于小米汽车品牌影响也会非常巨大。

跨界造车注定是一条荆棘之路。传统车企数十年积累的供应链管理、工艺流程,绝非科技公司靠资本和流量即可速成。回看蔚来、小鹏的早期阶段,均经历过质量争议,最终通过持续迭代赢得市场。小米汽车赢得市场的前提是小米以透明态度直面问题,以及有效解决问题方法,而非用“情怀”掩盖制造短板。雷军在演讲中引用“疾风知劲草”,恰是小米当下的写照。造车是小米不可逆的战略选择,汽车工业的疾风远比手机行业凛冽。能否将舆论危机转化为制造能力升级的契机,将决定小米汽车是成为“跨界神话”还是“转型教训”。对于行业而言,这场风波的价值在于再次提醒:造车永远是一场关于敬畏的修行。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信