当前,全球汽车产业正经历由智能化驱动的深度变革,产业价值链重构进入关键阶段。中国汽车产业凭借“三电”核心技术的突破性进展,叠加智能化技术的持续迭代,正在实现从单一产品输出向全产业链生态输出的跃迁。

据海关总署数据显示,2024年中国汽车出口量达到641万台,同比增长23%,其中新能源汽车出口量首次跨越200万辆大关。亮眼数据的背后,是中国车企构建的立体化出海矩阵:上汽锚定“全产业价值链输出+区域差异化深耕”的核心策略,构建起覆盖研发、制造、营销、物流、金融的海外全方位服务体系;长安依托“六国十地”的研发体系和“一区一策”的精准策略全方位深入开拓海外市场。

这种系统化出海正在形成创新技术、商业模式、产业协同的三重出海,以本地化运营和供应链深度绑定为特征,标志着中国汽车产业正在从“产品贸易”向“生态赋能”的质变升级。

供应链企业出海的五大症结与破局点

然而,在供应链企业出海建厂的道路上,诸多系统性难题正形成多重掣肘。

复合型人才短缺成为海外建厂的首要瓶颈。在当地,难以寻找精通制造工艺与品控体系的技术专家,更难以寻觅具备跨国项目管理经验的核心团队。

供应链方面,资源匮乏与物资交付周期长的问题凸显。缺乏本土供应链资源支撑,企业不仅要承受高昂的物流成本,还要面对生产物资供应不及时等难题,影响生产节奏与交付期限。

售后服务上,海外生产线设备服务薄弱,成本居高不下,备件与紧急服务响应困难,严重影响企业的信誉与客户满意度。

文化与管理的差异也不容忽视。国内行之有效的管理模式在海外可能水土不服,企业必须深入了解并适应东道国的管理文化,否则内部管理易陷入混乱。

此外,法律法规的合规性要求更是一道“紧箍咒”。进出口、雇佣、供应商身份等方面的法律规范涉及海外建厂的每一个环节,稍有不慎便会让企业陷入法律纠纷,遭受经济与声誉损失。

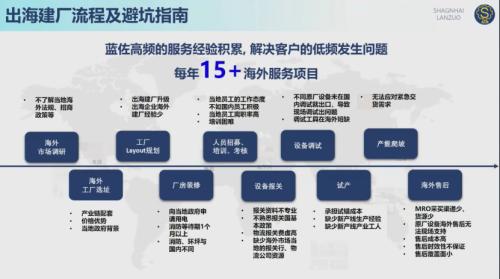

对此,在第三届中国汽车及零部件出海高峰论坛,上海蓝佐电子科技有限公司董事长林彬指出:“若企业能够精准预判并有效规避出海进程中的各类潜在风险,构建科学合理的布局体系,则可在更广阔的全球化平台上抢占战略先机,充分释放海外拓展的潜在价值。”

林彬|上海蓝佐电子科技有限公司董事长

面对这些系统性挑战,蓝佐通过创新服务模式给出了破局方案。

蓝佐在海外拥有超过十年的深耕经历,在海外业务扩张、智能制造和智慧工厂拥有丰富的经验。为助力中国企业出海建厂,蓝佐创新地推出“驻厂”服务模式,突破传统代工的地理限制,构建“客户工厂延伸至哪里,服务网络就覆盖到哪里”的全球化服务机制。

具体而言,服务体系涵盖建厂全周期管理:从前期工厂选址规划、人力资源本地化配置,到设备选型评估、新产品导入验证,直至量产爬坡管理,形成完整的交付闭环。针对不同客户需求,既可提供全资建厂的一站式解决方案,亦可采用联合投资模式,协助客户完成海外产能布局,快速落地扎根。

目前,蓝佐每年成功交付10多个海外工厂建设项目,积累超过105个建设智慧工厂的服务案例,在电子制造产业链的PCBA与SMT环节形成标准化服务能力,提供从产线规划到量产交付的全链条解决方案。

强韧性智造体系激活全球化新动能

经历了数轮价格战后,汽车产业链各环节均呈现“纵向深化+横向融合”的双重演进态势,原本深耕于某一个细分领域的供应商正在全力突破传统业务边界,向与本身相关联的汽车业务延伸。限速系统供应商切入智能驾驶决策单元,连接器厂商拓展至中央计算平台研发,车灯制造商延伸至车身域控制器开发……

这种跨界延伸的产业变革浪潮,正将技术整合能力推升为全球化竞争的核心门槛——而蓝佐凭借全球网络与产业链垂直化布局优势,恰好形成企业在海外突破业务边界的产能加速器。

自公司成立以来,始终秉持全球化布局战略,现已在北美(美国、墨西哥)、欧洲(葡萄牙、匈牙利)、非洲(埃及)及东南亚(泰国、越南、新加坡)等设立分公司,并构建技术服务网络,可针对不同市场的法规差异、消费特性及供应链生态,将国内团队与本地化团队相结合,提供定制化解决方案。

相较于传统制造业模式,蓝佐的创新性服务架构主要体现为四大核心差异化优势,这些特质使其在全球化竞争格局中形成独特价值定位:

首先,弹性化制造服务体系。针对传统制造业面临的固定资产投资风险与产能波动难题,蓝佐构建了基于全球资源池的共享制造网络。当客户面临电子产品研发的不确定性时,我们可通过“轻资产运营”模式实现产能动态配置,且最短在三个月内完成从投资决策到全球布点的全流程,涵盖人员招募、设备选型、信息系统部署等全要素投入。这种“即插即用”的制造服务,使客户无需承担重资产投入风险,即可灵活应对市场波峰波谷周期。

其次,客户侧驻厂制造模式。借鉴苹果公司“研发-制造”分离战略,蓝佐创新推出“厂中厂”解决方案。针对聚焦产品研发的客户,蓝佐可在其研发基地周边或现有工厂内,快速部署标准化电子制造产线。这种“贴身式”服务将制造环节深度嵌入客户创新链,实现研发验证与量产爬坡的无缝衔接,显著缩短产品上市周期。

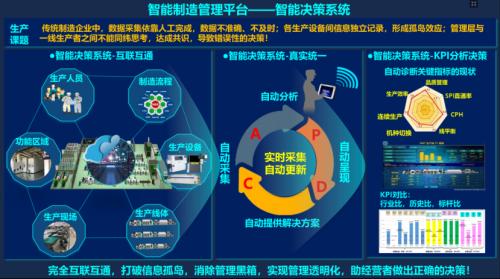

同时,智能制造系统解决方案。对于海外制造基地普遍存在的本土人才瓶颈(如越南市场仅能提供基础操作员资源),蓝佐构建了以数字化系统为核心的管理架构。通过自主研发的工业物联网平台,将中国工程师团队沉淀的工艺经验转化为标准化算法模型,实现:管理层级扁平化,减少现场管理岗位需求;决策机制智能化,生产异常响应速度显著提升;技能传递数字化,通过AR远程协作系统实现跨国技术支援。该方案突破了传统制造业对“人海战术”的依赖,使制造系统具备自主优化能力。

另外,全周期建厂避险服务。在海外建厂领域,构建了覆盖“选址评估-产能爬坡-风险对冲”的全链路服务体系。电子制造业订单需求呈现脉冲式特征,蓝佐通过“潮汐产能”管理模式,在需求高峰期快速释放共享产能,在低谷期实施柔性收缩,形成动态产能平衡,能有效优化成本、提升响应速度、降低风险。

快速响应体系驱动区域生态适配

在全球制造服务体系中,出海战略呈现多种实施路径,其本质差异不仅体现于地理空间的跨越,更在于价值创造模式的重构。

当前,企业全球化布局主要存在三种实践范式:

其一为产能协同型出海,即伴随主机厂或Tier 1供应商构建跨境制造网络,此类模式需重点解决技术标准对接与供应链弹性问题;

其二为本地化深耕型出海,针对已实现海外布局的主机厂及Tier 2企业,通过区域产能补强实现市场深度渗透,其核心挑战在于属地化合规运营与文化融合;

其三为逆向需求驱动型出海,依托欧美、东南亚等区域优质客户的市场牵引,反向带动国内配套体系出海,如美国新能源车企连续三次赴华开展供应链招商即属此类典型场景。

以上三类模式虽共享“全球化”标签,但在目标市场选择、合规体系构建、资源整合方式等维度存在显著差异,这种差异直接导致一半以上的运营要素需要重新适配。

以蓝佐近五年内的83个海外建厂项目为实证样本(2023年已交付17个案例,其中越南/泰国占比50%,匈牙利/美国/墨西哥构成主要欧美市场,非洲区域出现埃及、摩洛哥等新兴需求),海外制造基地建设呈现鲜明的区域特性。

例如在前期战略研判阶段,企业需直面地质条件差异带来的工程挑战,如墨西哥部分地区的地质极其坚硬,导致中国的桩基经验难以落地等。在工厂选址包括产线工艺布局环节,海外难以像在中国那样用人力来弥补高标准的精益制造,这将导致成本激增。基于不同的文化,人力资源体系同样具有区域特征。

同时,企业出海面临的重要矛盾之一,体现于海外制造基地建设周期与运营成本的结构性失衡。在出海“敏捷响应-技术赋能-资源重构”的能力体系中,响应速度是项目成败的关键变量。正如林彬所提到的,“这场全球化突围战实质是体系化能力的重构竞赛。从单一成本优势向生态建设转型,从管理输出向文化融合升级,速度将成为破局关键。”

因此,海外建厂需要丰富的经验以及庞大的资源池来进行赋能。

蓝佐在全球8个国家设有分公司和服务机构,服务网络辐射4大洲,可实现当地服务网点24小时响应,区域内48小时技术人员调配的快速响应。在响应速度上,通过集采预调试模式,蓝佐将海外设备交付周期从5-6个月缩短至2-3个月,且在设备出海前,全部完成出厂功能验证。

此外,通过产业链垂直整合与高频次项目管控,确保海外建厂全流程推进。针对国内采购设备易受欧盟管制(如扣压、销毁风险),已建立欧盟合规设备白名单制度,并联合30年海关经验机构,实现清关无忧。该体系成功规避某欧洲客户因设备不合规导致的百万级损失,保障产线准时投产。同时,为满足特定市场的需求,蓝佐凭借高频的项目管理经验,以及多国的本地化资源优势,提供定制化的解决方案。

现阶段全球化制造服务已进入“智能化技术赋能驱动”新阶段,企业需突破传统资源整合模式,构建包含智能系统、合规流程、属地化资源在内的三维能力矩阵。蓝佐科技将持续深化"全球制造网络+本地化服务"双轮驱动模式,针对不同区域特性开发全流程定制化解决方案,助力企业突破全球化制造的“最后一公里”瓶颈。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信